Dérotation planétaire en astrophotographie : comment corriger la rotation des planètes

L’astrophotographie planétaire consiste à capturer des images détaillées des planètes de notre système solaire. Un défi majeur dans cette discipline est la rotation rapide de ces corps célestes. Cette rotation crée un flou lorsque la durée de la capture dépasse un certain seuil. La dérotation planétaire est une technique qui permet de compenser ce mouvement, offrant ainsi la possibilité d’obtenir des images plus nettes et plus riches en détails.

Qu’est-ce que la dérotation planétaire et pourquoi l’utiliser en astrophotographie ?

La dérotation planétaire est une technique qui corrige la rotation visible des planètes pendant la capture d’images ou de vidéos. Les planètes tournent sur elles-mêmes, ce qui provoque un flou si l’on enregistre trop longtemps. Ce flou limite la durée des vidéos utilisables pour créer une photo nette. En effet, plus la vidéo est longue, plus les détails s’estompent à cause du mouvement.

La dérotation compense cette rotation interne en ajustant chaque image pour qu’elle s’aligne parfaitement avec les autres. Cela permet d’empiler un plus grand nombre d’images nettes sans perdre en qualité. Grâce à cette technique, il est possible de prolonger le temps d’acquisition et d’améliorer significativement la résolution finale des photos planétaires.

La dérotation est particulièrement utile lorsque les conditions d’observation sont moins favorables, car elle maximise l’utilisation des images disponibles.

Comment fonctionne la dérotation dans la pratique ?

Le principe de la dérotation repose sur la mesure précise de la position et de l’orientation de la planète dans chaque image. Cette mesure permet de calculer la rotation angulaire subie entre les prises de vues successives.

Il est essentiel d’indiquer l’heure exacte de chaque image, exprimée en temps universel (TU). Cette précision garantit un calcul fiable de la rotation à compenser.

Un logiciel spécialisé, comme WinJUPOS, utilise ces données pour ajuster chaque image en la tournant et l’alignant de manière cohérente. Ce processus comprend plusieurs étapes :

- Charger la série d’images ou de vidéos à traiter

- Mesurer les contours et repères planétaires (équateur, pôles, bord d’avancement)

- Appliquer la correction de rotation à chaque image

Cette méthode reconstitue une image composite où la planète apparaît immobile, malgré sa rotation naturelle. La dérotation élimine ainsi le flou de mouvement et offre une base optimale pour l’empilement des images, ce qui améliore nettement la qualité finale.

Limites et précautions à connaître

La dérotation présente certaines limites techniques qu’il faut garder à l’esprit.

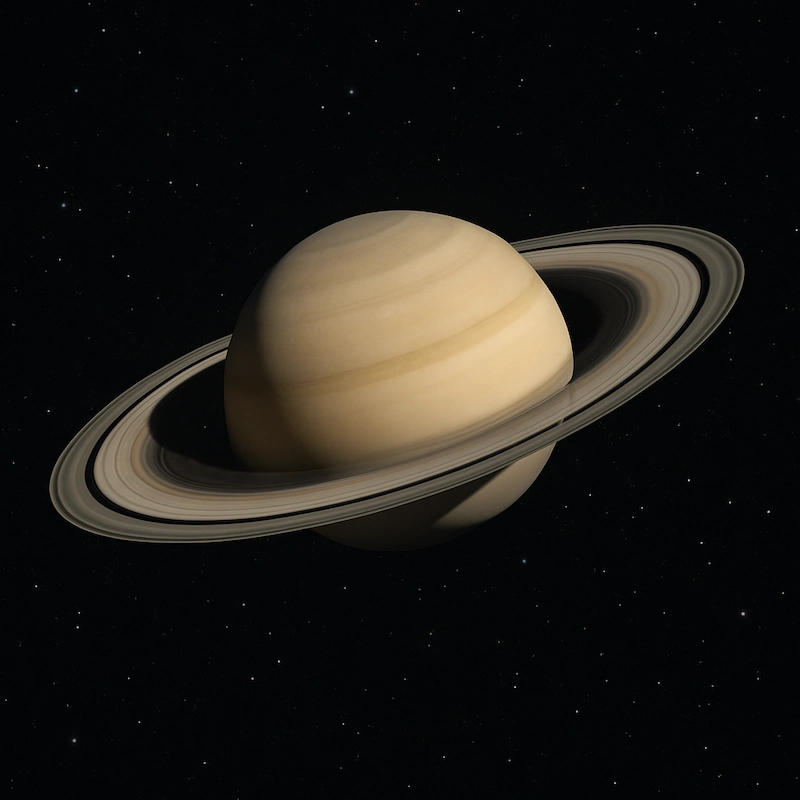

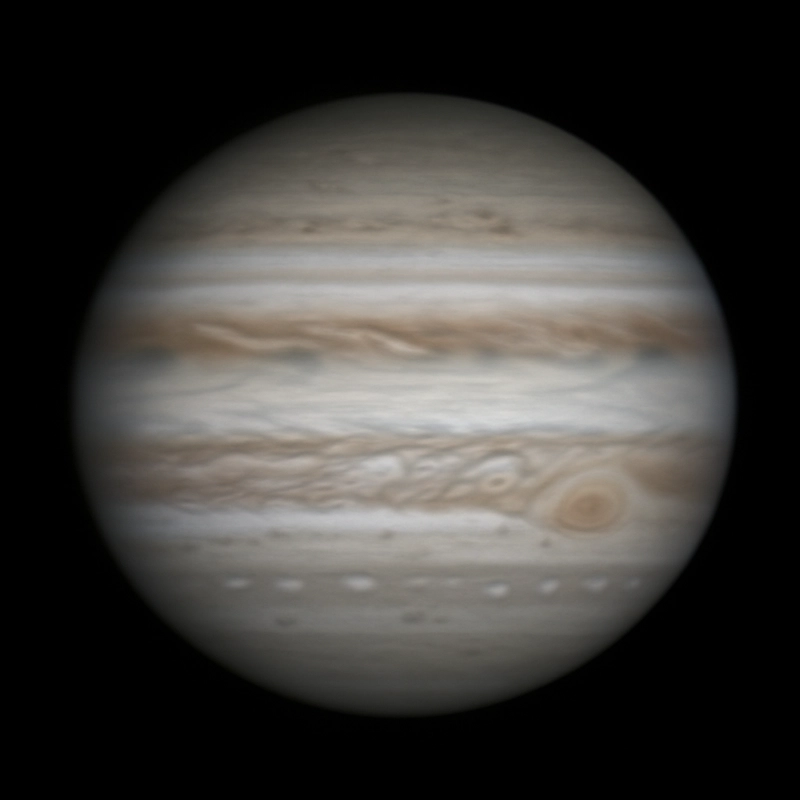

Chaque planète possède une vitesse de rotation propre, ce qui impose une durée maximale pour les vidéos individuelles. Par exemple, Jupiter nécessite des vidéos plus courtes que Mars pour éviter les artefacts. Au-delà d’une certaine amplitude de correction, la dérotation peut créer des artefacts visibles, notamment sur les bords de la planète. Ces défauts dégradent la netteté et la qualité de l’image finale.

Pour limiter ces risques, il est recommandé d’utiliser des séquences vidéo courtes, à répéter si nécessaire, plutôt qu’une longue prise continue. Par ailleurs, les planètes présentent un phénomène d’assombrissement naturel sur leurs bords. Certains logiciels intègrent une fonction appelée LD compensation pour atténuer cet effet et améliorer le rendu visuel. Enfin, la précision des mesures et l’adaptation du modèle d’alignement au profil spécifique de chaque planète sont essentielles pour un résultat optimal.

Quels logiciels utiliser pour la dérotation planétaire ?

Plusieurs logiciels permettent de réaliser la dérotation, mais WinJUPOS est le plus reconnu et utilisé par les astrophotographes planétaires.

WinJUPOS offre des fonctionnalités complètes : mesure des images, ajustement de la rotation, et export des images corrigées. Son interface permet de charger des séries d’images ou de vidéos, puis d’appliquer la dérotation avec précision. Après correction, il est possible d’empiler les images dérotées directement dans WinJUPOS ou dans d’autres logiciels d’empilement spécialisés, comme AutoStakkert! ou Registax. Ces outils optimisent le signal et réduisent le bruit pour un rendu final net.

D’autres logiciels grand public ou open source proposent des fonctions d’alignement et de correction, mais ils ne gèrent pas toujours la dérotation planétaire spécifique. Pour tirer pleinement parti de la dérotation, il est donc recommandé d’utiliser un logiciel dédié, capable de gérer les paramètres propres aux planètes : vitesse de rotation, orientation, et particularités visuelles.

Astuces pour optimiser ses captures avant la dérotation

La qualité de la dérotation dépend avant tout de la qualité des images capturées. Pour maximiser le résultat, il faut respecter quelques bonnes pratiques.

D’abord, choisissez des durées de vidéo adaptées à la vitesse de rotation de la planète. Par exemple, pour Jupiter, privilégiez des vidéos courtes de 20 à 30 secondes, tandis que pour Mars, vous pouvez aller jusqu’à 2-3 minutes.

Assurez-vous d’avoir un bon échantillonnage, c’est-à-dire un rapport adéquat entre la taille des pixels de votre caméra et la résolution angulaire (arcsec/pixel). Un échantillonnage trop faible ou trop élevé nuit aux détails capturés.

Portez une attention particulière à la stabilité du cadrage et à l’orientation. Vérifiez que la planète ne soit pas inversée ou déformée dans les images, et ajustez si besoin la rotation miroir avant traitement.

Enfin, privilégiez une séquence RVB pour obtenir une image finale en couleur de qualité. La dérotation doit être appliquée sur chaque canal de couleur séparément avant l’empilement.

Peut-on appliquer la dérotation aux images du ciel profond ou en pose longue ?

La dérotation planétaire vise à corriger la rotation interne d’une planète sur une courte séquence vidéo. Elle ne s’applique pas de la même façon à la photographie du ciel profond ou aux poses longues.

En astrophotographie du ciel profond, le problème principal est la rotation de champ due au mouvement de la Terre, surtout avec une monture altazimutale. Ce phénomène provoque un déplacement en arcs de cercle des étoiles, difficile à corriger par simple dérotation.

Pour le ciel profond, on utilise plutôt des techniques comme la règle NPF pour calculer la durée maximale de pose sans filé, ou un guidage précis avec une monture équatoriale motorisée.

Certains logiciels permettent un alignement et un empilement avancés, mais la rotation de champ pendant la pose reste un défi technique. La dérotation utilisée en planétaire ne corrige pas ce type de rotation.

Ainsi, la dérotation est spécifiquement adaptée à la capture vidéo planétaire, tandis que la photographie du ciel profond requiert d’autres méthodes de compensation.

FAQ rapide sur la dérotation planétaire

La dérotation est-elle indispensable pour débuter en astrophotographie planétaire ?

Non, elle n’est pas obligatoire au début. Elle devient utile quand on souhaite augmenter la durée d’acquisition et améliorer la qualité des images.

Quelle durée de vidéo choisir selon la planète ?

Pour Jupiter, il est recommandé de ne pas dépasser 20 à 30 secondes par vidéo. Mars tolère des vidéos plus longues, jusqu’à 2 à 3 minutes.

La dérotation crée-t-elle des artefacts visibles ?

Si la dérotation est trop importante ou mal réalisée, elle peut générer des artefacts, surtout sur les bords de la planète. Il faut donc respecter les limites recommandées.

Peut-on dérotater avec un smartphone ?

La dérotation nécessite un traitement informatique complexe. Elle se fait principalement sur ordinateur via des logiciels dédiés.